汽車的傳感器、線纜、存儲器、連接器、測試方案,太牛了!

本文轉自黃燁鋒的電子行業專欄,感謝作者創作的優質文章。

對于自動駕駛、ADAS,或者汽車網聯化、電子化、智能化之類的趨勢,我們日常探討最多的,恐怕是技術本身的革新,以及這些技術對汽車整個垂直產業帶來的影響。當聊到未來高端汽車內部軟件代碼將達到2-3億行時,我們會“推測”這些趨勢對汽車整

個行業結構將產生怎樣革命性的影響。對于自動駕駛、ADAS,或者汽車網聯化、電子化、智能化之類的趨勢,我們日常探討最多的,恐怕是技術本身的革新,以及這些技術對汽車整個垂直產業帶來的影響。當聊到未來高端汽車內部軟件代碼將達到2-3億行時,我們會“推測”這些趨勢對汽車整個行業結構將產生怎樣革命性的影響。

比如說,產業原本從整車廠到各層級供應商金字塔型層級結構,轉變為趨于平面化的橫向結構,更多原本并非汽車行業的參與者參與到行業中來。這些變化在我們看來實際已經足夠復雜和“革命”化。不過在本周的Aspencore汽車電子論壇上,我們聽到了另一種有趣的解讀:華域汽車系統高級戰略規劃經理葉海先生,針對智能網聯汽車市場發展趨勢的看法是這樣的:

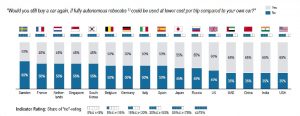

我們首先定義這樣一個詞匯:robocab,看單詞結構,似乎是機器出租車的意思。其實際含義是沒有司機的自動駕駛出租車。如果我們拋出這樣一個問題:將來如果每次出行,都可以采用robocab的方式,而且單次出行成本相較自己開車更低,那么你是否還愿意再買輛車呢?

它總體就是指共享出行,或許這種模式還以其他方式存在,比如說分時租賃。但它們都同時指向:或許我們未來的生活不止是不需要自己開車,而且還不需要自己買車。我們定義這種服務為MaaS(Mobility-as-a-Service)。

從葉海提供的數據來看,中國在收獲這波趨勢時顯得格外顯著:“共享出行市場整體規模將持續快速增長,2018-2030年年復合增長率達到19.61%。”這個趨勢的四大驅動力包括了中國的政策(政策對共享出行市場發展的支持)、資本(各種補貼)、需求(居民共享出行服務需求增加,包括城鎮化進程加快、限牌和停車位緊張等一些客觀因素)、技術(核心零部件動力電池技術進步,共享汽車成本下降;互聯網、5G、自動駕駛技術推動共享出行行業發展)。

如果這個趨勢或預言是真的,那么它對整個汽車產業的結構調整,恐怕就不是我們先前討論的那么簡單了。一方面原本與汽車行業無關的產業也會納入到汽車產業鏈體系——這個是我們在先前的文章中不止一次提到的;另一方面,原本OEM廠主導的產業格局,會轉為第三方平臺主導,比如像滴滴這樣的網約車平臺,或者上汽EVCARD分時租賃平臺。

其中第二點大概算得上是相當具有沖擊性的一件事。用葉海的話來說,“OEM廠商未來就降維了;價值發生轉移。擁有車隊管理能力的公司,未來將在行業擁有很大的話語權,比如滴滴要求造200萬輛車,這個需求會立刻被滿足。”此時,汽車本身成為互聯網終端,它將與其它互聯網終端不再有本質區別。

這是個很有趣的解構,而且顯得非常大膽。葉海針對MaaS的趨勢,針對Tier 1廠商所提的建議包括有:1.高度關注MaaS的市場機會,與出行服務提供商和OEM探討PMV(Purpose-built Mobility Vehicle)合作機會,尋求擴大單車配套份額,保持業務增長——這似乎也是目前華域汽車在智能系統各層級,智能形式系統、智能車身與座艙系統,以及智能動力與能源管理系統方面多方位的努力。

2.汽車構成模塊變化,Tier1供應商需要再新的平臺基礎上探索市場機遇。大眾將軟件平臺分成5個部分,分別是“操作系統和互聯互通”“智能車身和座艙”“自動駕駛”“車輛和能源性能”“服務平臺和出行服務”。這實際對應了上述華域汽車的幾個方向。3.增加中國市場滲透率,中國汽車市場是全球規模最大的市場。“2018年,共享汽車數量增速超過300%,網約車數量增速88%。”這應對了MaaS這個模式未來在中國的快速發展。

不過在討論這么概念化的趨勢以前,還是讓我們來聊聊更具體的問題。在相對具體的建議中,葉海提到了“通過戰略聯盟、合資合作、收購等方式,完善ADAS能力布局,包括雷達、攝像頭、激光雷達、芯片、數據融合等,形成個層次駕駛輔助/自動駕駛系統解決方案的提供能力”。

這事實上就是現在正在發生的行業趨勢,尤其是多方案的集成與融合。我們在《構建一個時代:汽車電子與軟件架構的10大趨勢預測》中提到,中短期來看,車內傳感器數量會飆升。但如果從長期來看,傳感器數量增加實際會導致物料成本的增加,如何降低成本仍是長期趨勢。外部傳感器,攝像頭+雷達的融合式解決方案,必然會統治市場。

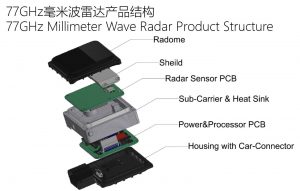

在汽車電子論壇上,納瓦電子總經理李建林恰好就提到了毫米波雷達與5G C-V2X的融合,而且也涉及將攝像頭視覺方案融合進來。“視覺和毫米波雷達的結合,是未來很長一段時間的主流方案。視覺(攝像頭)的好處就在于在70%-80%的情況下效果很好,但一旦離開光源,視覺就成為短板。而毫米波是空氣波,不怎么受到空氣和外界條件的影響。視覺+毫米波雷達結合就形成了全天候的方案,這也是市場主流。”

尤其在毫米波應用于前向雷達時,雷達在很多工作上判斷信息量不夠,需要與視覺相融合。“2018年,我們的交通部針對9米以上長客車,和18噸貨車做出規定,在24個月后必須加裝FCW(前方碰撞預警系統)。另外有要求必須支持WiFi、藍牙,在行業內也得到了極高的認可度。”這實際上就促進了毫米波雷達的發展。

“所以國內有不少企業開始從事這一領域。雖然這個市場的需求量很大,但當前的主流市場仍然被國外進口占據。所以在接下來的一段時間里,我們要做的就是進口替代。”李建林表示。

所以在整體方案上,“將MIMO天線技術與ESPRIT超分辨率算法相結合,采用復雜調試提高抗干擾性;數字波束賦形和單脈沖解模糊提高角度精度和分辨率;DBSCAN聚類算法與非線性卡爾曼濾波跟蹤算法結合,精準計算出目標航跡。”

但“更高智能的駕駛,光靠傳感器是不行的,因為傳感器能夠感知的距離畢竟有限。而5G能夠解決更遠距離的問題,是傳感器探測不到的地方。“但5G做不到的是要用WiFi這樣的網絡做精確的距離判斷這樣的事,所以“V2X很多時候解決的是比傳感器長一點,比廣域網短一點的問題,當5G和傳感器結合時,才能有更高級別的智能駕駛。”這里所說“更遠距離的問題”,比如遠距離偵測前側異常、動態地圖實時更新、快速可靠地共享傳感器數據等。

C-V2X在引入5.9GHz ITS頻段進行通訊后,采用設備與設備間的直接連接,在不依賴蜂窩運營網絡的情況下完成通訊,降低時延。它與毫米波雷達可以實現更好的補充。主要體現在:5.9GHz V2X傳輸數據信息、毫米波雷達提供精確的車與車的相對距離、相對速度、位置角度。整個數據層在100ms內完成3個信息的計算與提供。

“雖然就我們的經驗來看,融合其實并不容易,但未來一定是視覺+毫米波雷達+5G V2X。”李建林表示。

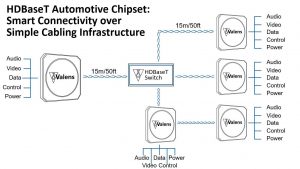

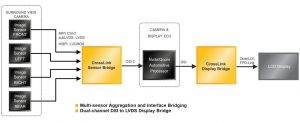

在邁向自動駕駛的過程中,除了車載傳感器的融合以外,我們也從Valens汽車電子事業部高級業務拓展經理鄧濤那里,了解了有線連接的融合方案。“車里面有很多東西要傳:音頻、視頻、以太網、控制、串口、電源等等。我們把所有這些信號,聚合到一根線上傳。”這實際就是Valens的HDBaseT車載芯片,通過一根線來實現智能連接。在高速、低延遲之外,“最小是2Gbps帶寬,4G/8G都有,明年我們會出16Gbps的”,實現一根線纜傳輸這么多信號“并不簡單,我們是多點到多點的通信,需要尋址、需要協議棧,我們將這套方案做好。視頻信號有視頻包頭,音頻信號有音頻包頭,可在10ms以內將數據直接恢復出來。”

這是智能網聯車發展時代下,車內組件的集成度、融合性不斷提高的另一個表現。

車載組件的新要求:存儲器、連接器、采樣電阻

聽聞奔馳很快將在高端車型上大范圍采用Valens支持HDBasedT規范,以及PCIe(PCIe over HDBasedT)芯片,包括可融合在HDBasedT中的車載以太網,這些都表明智能網聯車僅是內部連接的速率就有相較從前高得多的需求。

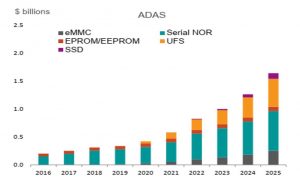

而連接需求的“高速化”,還能從會議中兆易創新的車載存儲器上有所體現。兆易創新汽車市場總監史有強表示,“自動駕駛就是要給車加大量傳感器,汽車從鋼鐵變成智能軟件,我們要給車這個打機器人提供眼睛。”

這是兆易創新的產品GD25LX系列SPI NOR閃存的典型應用場景,如上圖所示——“我們剛剛發布很好地遵守ISO26262標準的產品”。這是第一顆國產的高速8口SPI NOR Flash,在體現的高速方面主要包括了400MB/s數據吞吐量,“高效XiP(片上執行),8口指令輸入,8口DRT傳輸地址、數據”。

智能網聯車對車載組件的更高要求能夠體現的方面還很多,除了前面兩個例子中提到的高速化,另外還包括先前我們在文章中反復在提的可靠性,比工業環境更嚴苛的環境適應性、持久性等等。這些要求在一些更具體的組件之上有更顯著的體現,例如連接器。

連接器大概是5G、智能網聯車乃至IoT時代,最能體現技術轉變的某種節點。來自廣瀨的技術部資深主管李鋼先生說,ADAS前置攝像頭、環視/后視攝像頭、毫米波雷達、LIDAR等的連接器都分別有其特點。“前置攝像頭,目前比較多的是傳感器的電路板和控制板垂直連接,用軟排線;環視攝像頭尺寸很小,就必須要用到板對板連接器;LIDAR和毫米波雷達是板對板連接器或者FPC軟排線連接器。”

“隨著自動駕駛等級越來越高,車載攝像頭、毫米波雷達、LIDAR等傳感器個數越來越多。”李鋼表示,Fuji Chimera Research數據顯示,預計到2030年,一輛車的攝像頭數量就需要達到10-15個,毫米波雷達則為4-10個,“芯片處理能力也越來越高。這樣一來,散發出來的熱也很高。所以對連接器來說,至少需要具備耐高溫、小型的特點。”“小型化是以后ADAS內部元器件的趨勢。”

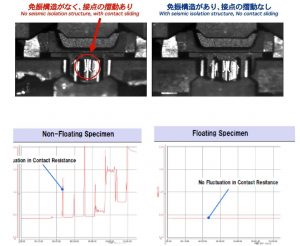

“還有車走在陡峭的公路上,對板對板連接器而言,就需要有很可靠的結構,我們設計帶小型鎖扣的板對板連接器,在公母端有卡扣結構,汽車振動就不易脫落;對大型板對板連接器而言,帶有高速傳輸功能,設有電源專用端子的話,就能節省多pin的信號端子。”

“與此同時,采用浮動的這種設計,一個板子上就可以裝2、3個連接器。”適合計算功能復雜,pin數需求多的主板與副板連接,“而且在裝配的時候,可以吸收上殼和下殼之間的裝配公差,減少電路板針腳的負荷。”

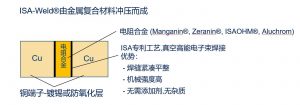

除了連接器之外,電動車還對采樣電阻提出了新的需求。伊莎貝棱輝特現場應用工程師錢晨棟說:“采樣電阻在汽車中的應用非常廣泛,燃油車也需要。從電流采集、電流檢測的角度,一輛車有上百甚至幾百個部位需要用到采樣電阻。主要應用包括BMS(電源管理系統)和馬達控制。”

在汽車上,采樣電阻一方面用于電流信號檢測采樣,針對電池;另一方面針對馬達驅動、電動助力轉向,還有汽車空調、風機、水泵、油泵,驅動各種電機——通過電壓信號采集最終實現無極控制無極驅動。

“電流采樣有兩種方式,一種是基于分流器的電流檢測;一種是霍爾傳感器。霍爾傳感器由于材料、制造工藝相對簡單,容易制造,所以它在工業領域一直有比較廣泛的應用。但隨著科技的進步,制造一款高性能、高精密的電阻已經不是障礙。”

“現在,分流器、電阻的這種方式,相比霍爾傳感器的優勢也越來越明顯,市場采用率也越來越高。霍爾傳感器的主要優勢是沒有功率損耗,絕緣耐壓;分流器的信號是小信號,電阻阻值小,最后電壓采樣信號就比較小,對信號而言需要做電路放大——有人也會把這個當成是分流器的缺點,因為后續還需要補償和處理。但除此之外,在各方面分流器都有優勢,尤其體積小、成本低,而且原理簡單:就是歐姆定律,電流=電壓/電阻。”

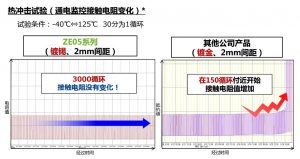

“伊莎貝棱輝特產品最大特點就是溫漂低。”這和合金材料研究是分不開的,“溫漂是什么概念呢?就是隨著電阻阻值變化而變化的值。300ppm是什么概念呢?在100℃溫差下,電阻阻值變化3%。車廠電池包要求精度1%的話,300ppm的分流器就無法滿足要求。”

除此之外,熱內阻(電阻本身會發熱,發熱從中間合金往兩側端子擴散)、功率衰減曲線(端子溫度到某個值時出現功率較大程度衰減)、長期穩定性(使用時間久時,阻值發生變化)、銅熱電動勢(不同材料,銅材和非銅材有溫差時,產生電壓)都是采樣電阻需要重點考量的參數。它們在電動車上會顯現出尤為顯著的地位。

針對汽車電子的測試方案

在智能網聯車出現大量新標準,以及新技術時,測試方案也在發生變化。前不久我們才報道了是德科技針對車載以太網的測試方案,以及是德科技最新推出的車載網絡安全測試——這也是未來智能網聯車發展到一定程度時避不開的話題。這次,是德科技數字應用市場與業務拓展經理黃騰分享了是德科技在汽車電子中的總線測試解決方案。

“汽車正快速向今天的手機方向發展,全球的技術、接口、總線等。”黃騰實際主要分享了USB、MIPI和通用串行數據分析。這里僅談一談MIPI。

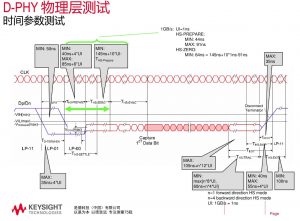

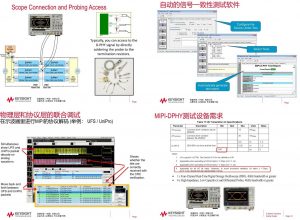

“這是MIPI物理層的特點。這是一種中間狀態的總線,有點DDR又有點USB的特點。在Low Power和High Speed模式間切換。進行MIPI測試時,需要考慮可測試的問題,在接收端留測試點,信號方面盡量留地,測試時才能保證信號是你想看到的信號。”

“主板以前有很多分立器件,現在都是大規模集成電路。現在只考慮PCB有沒有問題,連接器有沒有問題。測試比例已經比較少了,很多時候是做一致性驗證、測量、分析。所以示波器三大用處,第一是通用信號調試;第二是一致性測試(把系統當成一個黑盒)及眼圖和抖動測試與調試;第三,將示波器當作數字接收器(雷達和相干光通信)。”黃騰說。

而艾德克斯技術工程師張彬,則相對系統地分享了艾德克斯的汽車電子的測試解決方案。汽車電子抗干擾性驗證測試,主體上包括了汽車引擎啟動時電壓擾動的仿真測試,測試方案上是仿真汽車引擎啟動電壓波形,檢測DUT(被測器件)啟動時和啟動后特性;汽車電子復位功能測試,仿真不同的電壓驟降曲線,檢驗對不同電壓驟降時DUT的復位性能;熔斷器熔斷測試,模擬汽車電路中,另一電路內的常規熔斷器組件熔化時,電壓跌落引起對汽車電子的影響;針對新能源汽車的LV123,新能源汽車高壓部位供電可靠性測試等等。

而在汽車電源系統會使用電源芯片或電源模塊進行電壓轉換,為電動車儀表系統、指紋鎖、EPS電動助力系統等汽車電子設備供電。除了輸入端的抗干擾測試,輸出端也需要對真實用電設備的工作狀態進行模擬測試。比如車燈控制模塊測試、電動車窗防夾功能測試,還有如激光雷達對電流沖擊敏感,直流電源啟動瞬間會有很大電流過沖,過沖較大會擊穿激光雷達,所以要進行激光傳感器供電測試……

隨智能網聯車自動化、智能化程度越高,就會有更多的控制模塊、傳感器和電機,這些都是汽車電子測試中的典型測試對象。除此之外,還有包含低功耗供電測試(設備通常處于空閑或休眠模式,僅在需要時才激活工作狀態的)、充電樁/車載充電機測試(充電輸出測試、低壓輔助電源測試、諧波電流測試等)。